マンションの仕組み(第五十四歩)

■花鳥風月 / マンションのシックハウス(その2)

前号では「シックハウス症候群」の意味と内容、その原因や対策などについて説明しました。

前号では「シックハウス症候群」の意味と内容、その原因や対策などについて説明しました。

今回は、実際にマンションを建設する際のシックハウスへの対応や注意点などについて説明します。

2000年から「住宅の品質確保の促進等に関する法律」、いわゆる「品確法」が施行されて住宅性能評価が始まり、「空気環境」が性能表示事項になりました。そして2003年の建築基準法改正で、シックハウス対策として石綿の使用禁止、クロルピリホスの居室使用禁止、ホルムアルデヒドを含んだ内装材の使用制限、さらに換気設備の設置が義務になりました。

そのため、法改正後に実際にマンションの建設現場で使用される材料は、使用面積制限が無いF☆☆☆☆(フォースター)となりました。

そのため、法改正後に実際にマンションの建設現場で使用される材料は、使用面積制限が無いF☆☆☆☆(フォースター)となりました。

マンションは事務所ビルなどと異なり、仕上げ工事が複雑で多いために、工事にかかわる専門工事会社が40社以上になります。マンションの躯体工事(コンクリート構造物)が上階で進み、下階で内装仕上げ工事が出来るようになると、躯体工事の資材や生コン車と並行して、今度はどんどん内装材がトラックで入ってきます。

大きなマンションの建築現場では入ってくる材料も大量なため、現場所長の許可を得た荷揚げ専門の会社が、多くの内装関係の会社と契約をして、どんどん資材を運び入れます。

ベニヤ板などは何十枚も積まれた状態で側面にF☆☆☆☆のマークが記されているので、1枚1枚バラバラになる前にオントラックの状態で受入検査をして写真を撮影します。

ベニヤ板などは何十枚も積まれた状態で側面にF☆☆☆☆のマークが記されているので、1枚1枚バラバラになる前にオントラックの状態で受入検査をして写真を撮影します。

内装材は濡らすことができないため、通常はマンションの1階が資材置き場になります。(1階住戸を購入された方、ごめんなさい)左官材から配管材・接着剤・間仕切り材・ボード・造作材・設備機器・家具・ビニールクロス・フローリング等々が1階の各号室ごとに分けて置かれるので、そこで随時写真を撮影します。必要であればカタログやSDS(安全データシート)を取り寄せて確認します。

最終的には、各専門工事会社から使用した材料の出荷証明が紙で提出されますが、現場での受入れ検査と写真は重要な施工記録となります。

現在のマンションの住戸内の間仕切壁はリフォームでは木軸ですが、新築では軽量鉄骨:LGS(Light軽い・Gauge規格・Steel鉄)を使用しています。鉄骨と言っても厚さは0.8mmと薄くて加工しやすい亜鉛メッキされたJIS品です。このLGSを骨組みとして建て、石膏ボードをビス止めすると強い壁になります。そのため空気環境に影響はありませんが、手摺・タオル掛け・ドアの戸当たり・エアコンなどの下地補強にベニヤ板を使用することがあります。その際はベニヤ板のF☆☆☆☆を確認します。

ユニットバスには手摺や物干し用のランドリーパイプがあります。分割して搬入されたユニットバスのパネルの裏側にはそのための補強板が1枚の合板を小さく切って接着されています。縦置きされたパネルの裏側を丁寧に見ると、少ない確率でF☆☆☆☆が押してある板を現認します。お宝発見の瞬間です。

F☆☆☆☆はホルムアルデヒドの放散速度が遅いので使用面積制限はありませんが、ゼロではないためマンションの引き渡しまでは適時換気を行い。最後にサンプルとして数戸の室内空気を測定します。

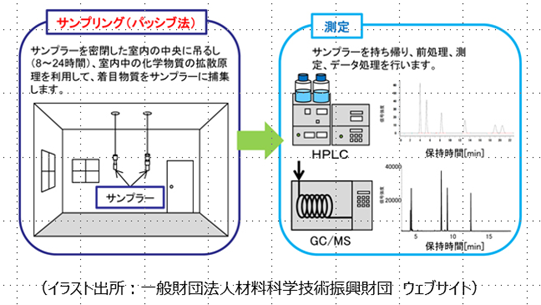

室内空気の採取方法には「アクティブ法」と「パッシブ法」の2種類があります。

「アクティブ法」はポンプで強制的に空気を吸引して吸着剤に捕集します。短時間で最大濃度や正確な測定に適しています。

「パッシブ法」は一定時間で吸着剤を室内に放置して補修します。通常8時間以上の測定時間が必要ですが、通常の生活状態での1日の化学物質濃度を測定できます。

それぞれ測定する化学物質の数が増えれば高額になりますが、測定する部屋が増えたら安くなります。

それぞれ測定する化学物質の数が増えれば高額になりますが、測定する部屋が増えたら安くなります。

2025年1月17日の厚生労働省の検討会で142ページの中間報告書で「容器採取-ガスクロマトグラフ質量分析法」の測定方法が削除されました。

研修を受けたシックハウス診断士は、ADR(裁判外紛争解決手続)調停人です。

次回は、マンションのグリーンインフラ(その1)について説明します。

(シックハウス診断士/マンション管理士 福森 宏明)