マンションの仕組み(第五十六歩)

■花鳥風月 / マンションのグリーンインフラ(その2)

1992年の生物多様性条約で「生物多様性の保全」「持続可能な利用」「利益の公正な配分」が採択されて、 2015年の国連総会でSDGs(持続可能な開発目標)として17の世界的目標と169の達成基準が示されました。また、気候変動によりTCFDに資力が注がれている中、2023年の国連でアントニオ・グテーレス事務総長が、世界の平均気温が観測史上で最高記録を更新したことを受けて「地球温暖化の時代は終わり、地球沸騰化の時代が始まった」と発言しました。これらと共通・並行してTNFD(企業などが経済活動による自然環境や生物多様性への影響を評価して情報を開示する)が動き出しています。

2015年の国連総会でSDGs(持続可能な開発目標)として17の世界的目標と169の達成基準が示されました。また、気候変動によりTCFDに資力が注がれている中、2023年の国連でアントニオ・グテーレス事務総長が、世界の平均気温が観測史上で最高記録を更新したことを受けて「地球温暖化の時代は終わり、地球沸騰化の時代が始まった」と発言しました。これらと共通・並行してTNFD(企業などが経済活動による自然環境や生物多様性への影響を評価して情報を開示する)が動き出しています。

かなり大きくザックリ言うと、「私たちの生活・経済は自然の資産があるから成り立っている」という事実を認識して、その保全対策のために「みんなで行動しましょう」と言うことです。

日本でもそれは、あらゆる分野に広がっています。住宅における再生可能エネルギーとZEH(ゼロエネルギーハウス)から「かわまちづくり」「グリーンインフラ」「ウェルビーイング」など多岐にわたっていて、どれも基本的な考え方や統一的な視点は同じです。

しかし、大手ディベロッパーの方達と話をすると「自然環境が大切」と言いながら、直接の利益にならない活動には無関心な気持ちが透けて見えています。樹木に対する思慮・考察が無いのが現状です。

樹木の存在価値とその恩恵は、本来の樹種特有の樹形で、大きく健康に育った樹冠にあります。

2011年の東日本大震災後の数年間、私も所属する企業の東北支店で復興支援に携わりましたが、仙台の青葉通りのケヤキ並木は空が見えないほどの樹冠のトンネルが続き、30年以上続く冬のイベント「SENDAI光のページェント」ではイルミネーションが見事だったことを覚えています。

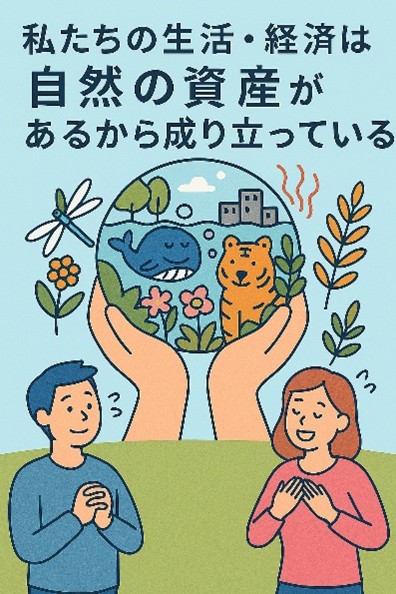

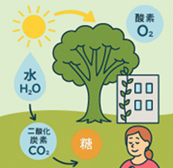

樹木は、水を分解して酸素を放出し、二酸化炭素から糖を合成する光合成を行っていますが、樹木が根から吸収して葉から蒸散させる水の量は光合成で使う水の量の100倍以上になることもあります。

葉には光合成に適した温度である25℃前後があって、直射日光を受けて高温になると光合成機能が低下するので、 葉から水を蒸散させて気化熱で葉を冷やす必要があり、そのおかげで猛暑の夏でも私たちは木陰で涼むことができるのです。

葉から水を蒸散させて気化熱で葉を冷やす必要があり、そのおかげで猛暑の夏でも私たちは木陰で涼むことができるのです。

その水を補給するために樹木は大きく腕を広げて雨水を根本に集めます。樹冠が大きくなると風による影響が強くなりますが、樹木は風に揺らされるたびに根を大きく張り、さらに樹冠も大きくなります。

その結果、当然ながら根上がりという通行障害が発生しますが、これは樹木が健全に育っている証拠です。

それでは、その水分はどのようにして根から葉まで運ばれるかというと、根での浸透圧による 集水力と水の凝集力、そして葉での蒸散です。どこで運ばれるかというと、広葉樹では導管、針葉樹では仮導管で運んでいます。それらはどこにあるかというと、新しい年輪に存在します。

集水力と水の凝集力、そして葉での蒸散です。どこで運ばれるかというと、広葉樹では導管、針葉樹では仮導管で運んでいます。それらはどこにあるかというと、新しい年輪に存在します。

樹木は細胞分裂をしながら成長を続け、樹高は頂芽優勢で上に伸び、幹の内部は心材化して樹体を支えるだけの死んだ組織となりますが、外周は横に肥大して新しい年輪を作ります。多くの水は新しい年輪の中の導管・仮導管で運ばれ、光合成産物は外樹皮の内側の篩部(しぶ)を下って根の先端まで運ばれます。

つまり理論的には、樹木を力学的に支える部材が他にあれば、樹木は新しい年輪付近だけで生きていけるのです。多くの巨樹の根元が人が入れる程の空洞になっていても生きているのはその理由です。

現在、問題になっている鹿の食害による森林の枯れは、鹿が樹木の新しくて栄養豊富な柔らかい樹皮をぐるりと一周食べた結果で、環状剥皮による生命維持経路の切断によるものです。

私達が樹木から受ける恩恵はとても多く、生活をする上では「防風」「防砂」「防臭」「防火」「「防音・遮音」「遮蔽」などがあり、日常の恩恵では「景観」「森林浴」「日陰」「生産物収穫」さらには「学習」などもあります。そしてそのほとんどは樹冠が担っています。

できるだけ強剪定を避けて、計画的に整姿・整枝剪定で管理を行い、コミュニティの形成のために休息や散歩ができる自慢できるマンション環境にするよう、グリーンインフラに取組みたいものです。

次回は、マンションの擁壁(ようへき)工事について説明します。

(自然再生士/マンション管理士 福森 宏明)

【執筆者プロフィール】

福森 宏明(ふくもり ひろあき)

長年にわたり、大手建設会社で実際に多くのプロジェクトを建設してきた現場所長経験者。

清掃工場等のプラント施設や駅前の都市再開発からタワーマンション、震災後の復興支援から廃炉事業まで携わってきました。マンションでは100億円以上の団地型マンションも数件建設しています。

「環境省・文部科学省・農林水産省指定の環境教育指導者」及び1000山登山家としても活動中。

本連載では、土木・建築・造園の専門家として最新の建設技術、実際の建築現場とメンテナンス、リノベーション、住まいの安全対策、自然環境などを執筆中。

資格:一級(土木・建築・造園)施工管理技士/建築積算士・自然再生士/マンション管理士