管理組合の考察(第五十一歩)

■マンション管理の未来を語る – 第三者管理者選任の新たな視点

こんにちは、読者の皆さま。今回は、「管理組合を共同運営する会」を訪問し、マンション管理士の渡邉元氏にお話を伺いました。特に、管理会社以外の専門家をマンションの第三者管理者として選任することのメリットと課題について掘り下げてお伺いしました。

こんにちは、読者の皆さま。今回は、「管理組合を共同運営する会」を訪問し、マンション管理士の渡邉元氏にお話を伺いました。特に、管理会社以外の専門家をマンションの第三者管理者として選任することのメリットと課題について掘り下げてお伺いしました。

記者:管理会社以外を選任する動きについて、どのような状況でしょうか?

渡邉氏:「法律的には、区分所有法により管理者の就任資格に制限が設けられていません。そのため、誰でも第三者管理者に就任することが可能です。現状では、ごく一部の管理組合が専門家を選任しています。弁護士、公認会計士、建築士などさまざまな専門家が候補になりますが、マンション管理全般に特化した国家資格を持つマンション管理士が最適だと考えています。」

記者:具体的な課題についても教えていただけますか?

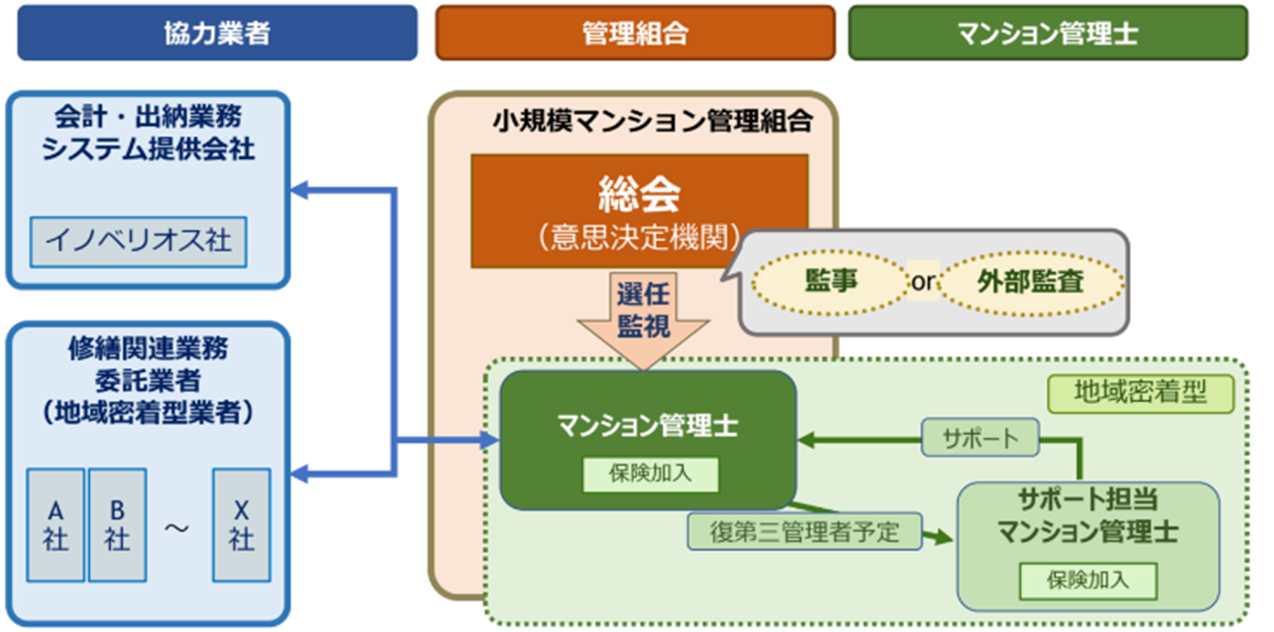

渡邉氏:「継続性や補償の問題が特に重要です。管理会社は法人なので、担当者が変わっても業務がスムーズに引き継がれますが、専門家の場合、個人事業主であることが多く、事故や病気によって業務が停止するリスクがあります。また、専門家の中には保険未加入者もおり、過失による損害が補償されないケースも考えられます。そこで、管理組合を共同運営する会では、所属するメンバーが連携し、全員がマンション管理士賠償責任保険に加入しています。ですから、継続性と補償についてはご安心ください。」

記者:では、第三者管理者を選ぶ際に注意すべき点は?

渡邉氏:「まず、実務経験が重要です。マンション管理士の資格があっても、実際の現場での知識や経験が欠けている場合もあります。また、経理や出納に関する透明性を確保するため、市販のマンション管理システムを導入することも推奨しています。さらに、専門家と管理会社の資本的・営業的な関係をしっかり確認し、中立性を保つことが必要です。」

記者:地域性もポイントになるようですね?

記者:地域性もポイントになるようですね?

渡邉氏:「はい、その通りです。マンション管理は地域との連携が不可欠です。消防署や警察署などの機関だけでなく、地域防災や社会活動にも関与しなければなりません。そのため、できるだけ管理者がマンション所在地の近隣に住んでいる方が望ましいです。」

記者:渡邉Bさんご自身も活動をされていると伺いました。

渡邉氏:「ええ、神奈川県マンション管理士会の有志とともに、これらの課題解決に向けた取り組みを進めています。複数のマンション管理士が協力することで、個人事業の弱点を補い、管理組合が安心して第三者管理者を任せられる体制を構築したいと考えています。参考までに、体制のイメージをご案内します。(※下図にて説明をしていただきました。)」

記者:最後に、読者へのメッセージをお願いします。

渡邉氏:「第三者管理者を選任することで、マンションの居住者に多くのメリットが生まれます。一方でリスクもゼロではありません。そのため、リスク軽減の方法をしっかり検討し、最善の選択をしていただければと思います。」

(マンションへの散歩道を発行する会 編集)